Im Gegensatz zu den Knorpelfischen, ist das Skelett der Knochenfische teilweise oder ganz verknöchert. Die meisten Arten besitzen zudem eine Schwimmblase, die sie exakt im Wasser tarieren lässt.

Knochenfische sind nach heutigem Kenntnisstand keine Weiterentwicklung der Knorpelfische, sondern haben sich parallel aus einem gemeinsamen Vorläufer entwickelt.

Die so genannten echten Knochenfische entwickelten sich vor gut 200 Millionen Jahren und stellen heute rund 96% aller bekannten Fischarten. Die echten Knochenfische zeichnen sich unter anderem durch ein in der Regel völlig verknöchertes Skelett und Schuppen aus Knochensubstanz aus. Mit am vielfältigsten unter ihnen sind die Barschartigen.

Barschartige

auch die Falterfische gehören zu den Barschartigen

Die Ordnung der Barschartigen Fische umfasst etwa 40% aller bekannten Fischarten und ist gleichsam die Artenreichste Ordnung aller Wirbeltiere. Es gibt sie im Süßwasser und im Salzwasser, wobei sie flachere Gewässerzonen bevorzugen. Im Korallenriff stellen Barschartige ebenfalls einen großen Teil der Fisch-Population.

Die genauen Verwandtschaftsbeziehungen sind bei den Fischen noch nicht endgültig geklärt. Vor allem die Barschartigen sind eine Sammel-Ordnung, in denen die Fische zusammen gefasst sind, die sich nicht durch bestimmte Merkmale in andere Fisch-Ordnungen einteilen lassen. So ist die Vielfalt untern den Barschartigen sehr groß.

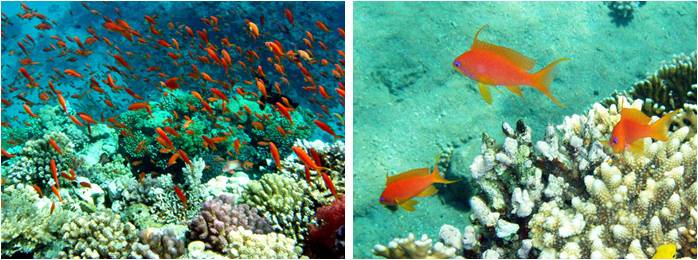

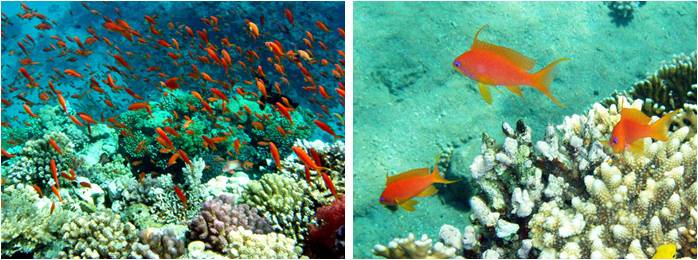

Kleine Barsche im Korallenriff: Riffbarsche und Fahnenbarsche

Riffbarsche trifft man in großer Zahl in jedem Korallenriff an, wo die tagaktiven Fische schöne bunte Farbtupfer bilden. Zu den Riffbarschen gehören z.B. die Anemonenfische, die Sergeanten und die Preußenfische. Sie besitzen eine durchgehende Rückenflosse und einen stark gegabelten Schwanz. Die meisten sind sehr klein, nur wenige Zentimeter bis maximal 15 Zentimeter lang.

Viele Riffbarsche leben in großen Schulen an den Außenkanten der Riffe und zwischen Steinkorallen. Dabei sind die meisten Arten territorial mit einem festen Standort im Korallenriff.

links: Grüne Riffbarsche bleiben dicht bei ihrer Steinkoralle; rechts: Sergeanten patrouillieren vor dem Korallenriff

Anemonenfische leben in Symbiose mit einer See-Anemone. Die See-Anemone ist stark nesselnd, was Fressfeinde der Anemonenfische fern hält. Die Anemonenfische selbst werden immun gegen das Gift ihrer Anemone. Der Nutzen, den die Anemone von der Symbiose hat, ist umstritten. Theorien sind z.B., dass die Anemonenfische ihre Anemone sauber halten und Falterfische vertreiben, die die Anemonen fressen könnten.

links: Weißrückenanemonenfisch; rechts: Anemonenfische mit Dreifleck-Preußenfischen

Anemonenfische leben meist als Paar zusammen, gemeinsam mit ihrem Nachwuchs. Das Weibchen ist normalerweise am größten und dominantesten. Stirbt es, so wechselt das Männchen das Geschlecht und eines der Jungtiere wird zum neuen Männchen. Die meisten Jungtiere aber verlassen irgendwann ihre Eltern-Anemone und suchen sich eine eigene. Erwachsene Anemonenfische bleiben ihrer Anemone dagegen ein Leben lang treu.

Harems-Fahnenbarsche

Fahnenbarsche sind eng mit den Zackenbarschen verwandt. Sie werden maximal 10cm lang und leben in großen Schulen an den Riffrändern. Fahnenbarsche leben als Harem, das heißt ein oder wenige Männchen leben mit vielen Weibchen zusammen. In der Regel sind die Geschlechter gut an der Farbe zu unterscheiden. Stirbt ein Männchen, so wandelt sich ein dominantes Weibchen zum neuen Männchen um.

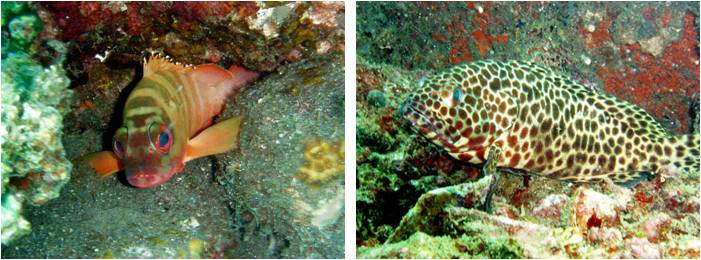

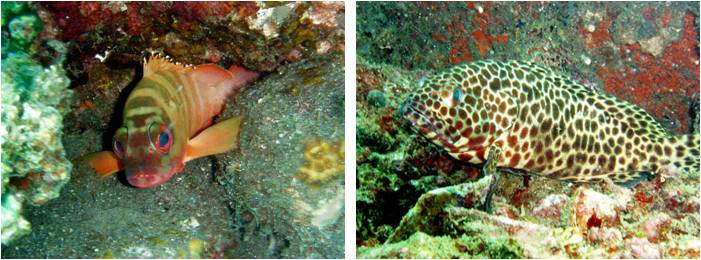

Zackenbarsche

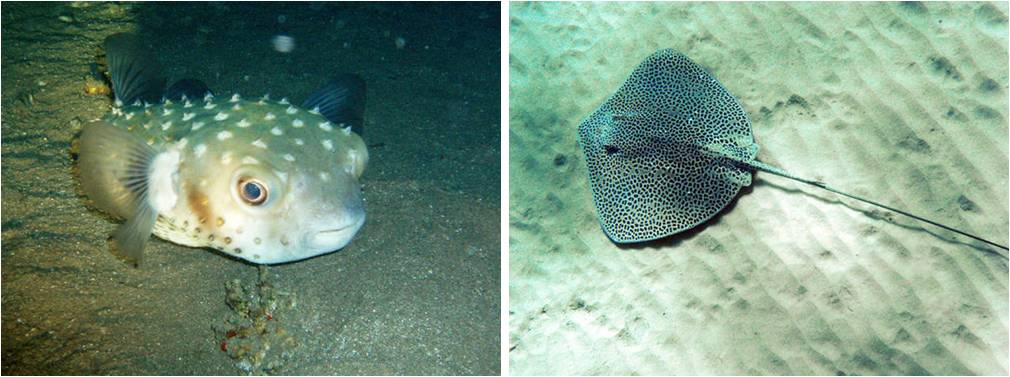

der Mondflossenzackenbarsch wird bis zu 80cm groß

Zackenbarsche sind mittelgroße, territoriale Jäger, die durch ihr Revier im Korallenriff patrouillieren, Konkurrenten fern halten und auf Beute lauern. Ist ein Beutetier nah genug, packen sie blitzschnell mit ihren kräftigen Eckzähnen zu.

Meist sind sie in der Dämmerung und nachts unterwegs, aber auch tagsüber begegnet man ihnen.

Junge Zackenbarsche sind immer weiblich und wandeln sich mit einem gewissen Alter zu Männchen um. Je älter ein Zackenbarsch wird, umso größer ist das Revier, das der Einzelgänger für sich beansprucht.

Die meisten Zackenbarsche am Korallenriff sind maximal einen halben Meter groß. Es gibt aber auch Arten, die bis zu drei Meter groß werden und auch Menschen gefährlich werden können. Menschen werden zwar nicht als Beute angesehen, aber in die Enge getriebene Zackenbarsche verteidigen sich.

Zackenbarsche haben meist große, hervorstehende Augen, einen ausgeprägten Unterkiefer und der vordere Teil der Rückenflosse ist mit kräftigen Stacheln ausgerüstet. Viele Zackenbarsche haben zudem ein Punkt-Muster, wodurch sie beim Lauern auf Beute gut getarnt sind.

typische Zackenbarsche

Süßlippen

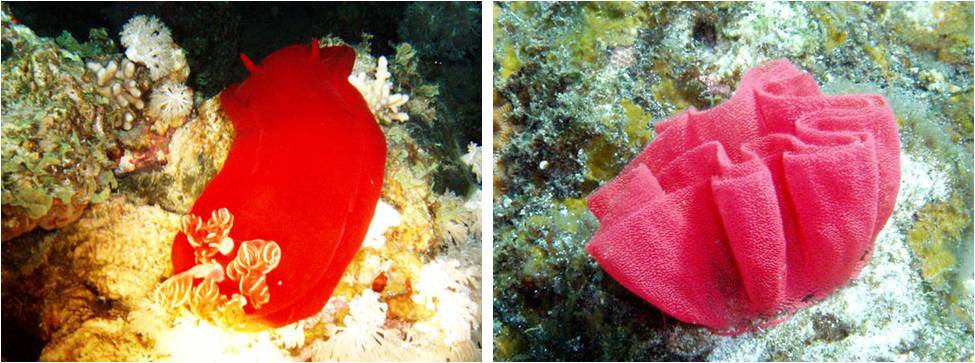

Süßlippen sind nach ihren wulstigen Lippen benannt, mit denen sie den Boden nach Nahrung durchstöbern. Süßlippen leben vor allem in warmen, flachen Meerregionen. Sie sind nachtaktiv und verdösen den Tag in kleineren oder größeren Gruppen versteckt unter Überhängen.

Die Jungtiere sind häufig völlig anders gefärbt, als die erwachsenen Tiere und leben solitär zwischen Steinkorallen. So ahmen sie die giftigen Nacktschnecken nach, was sie vor Fressfeinden schützt.

links: Orientalische Süßlippe; rechts: junge Harlekin Süßlippe

Falterfische und Kaiserfische

Falterfische sind sehr farbenfreudige Fische, die eher klein und annähernd diskusförmig sind. Es gibt über 120 verschiedene Arten, die alle ein anderes Farbmuster aufweisen. Der Grund ist, dass viele Falterfische recht territorial sind und artgleiche, also gleich gefärbte, aus ihrem Revier vertreiben. Da die meisten Falterfische Nahrungsspezialisten sind, nehmen ihnen andere Falterfisch-Arten keine Nahrung weg und werden entsprechend im Revier geduldet.

ein Falterfisch-Pärchen auf Nahrungssuche

Meist leben Falterfische als Paar zusammen, einige Arten auch in Schwärmen. In der Regel sind sie sehr standorttreu. Dadurch kennen sie „ihr“ Korallenriff sehr gut und können bei Gefahr blitzschnell in enge Spalten flüchten. Ein „aufgemaltes“ Auge im hinteren Körperbereich vieler Arten, irritiert Fressfeinde bezüglich der Fluchtrichtung. Zusätzlich ist das echte Auge häufig völlig unauffällig und z.B. durch ein farbiges Muster übermalt.

Man kann sie den ganzen Tag im flachen Wasser der Riffe beobachten, aber am späten Nachmittag sind sie am aktivsten. Sie ernähren sich z.B. von Korallenpolypen, Quallen, Krebsen, Würmern, Plankton oder Fischeiern.

Der Wimpelfisch gehört ebenfalls zu den Falterfischen. Er unterscheidet sich vor allem durch die zum “Wimpel” verlängerte Rückenflosse von ihnen.

Pfauen-Kaiserfisch

Kaiserfische sehen ähnlich aus, wie Falterfische, haben aber einen großen farblich hervor gehobenen Dorn an den Unterseiten des Kiemendeckels. Die Familie der Kaiserfische ist sehr artenreich und oft prächtig gefärbt. Häufig haben Jungtiere eine völlig andere Farbe, als die erwachsenen Tiere. Der Grund hierfür ist, dass Kaiserfische extrem territorial sind und den Jungtieren keinen Lebensraum lassen würden. Durch die andere Farbe erkennen sie die Jungtiere nicht als artzugehörig und ignorieren sie.

Kaiserfische leben als Paar oder solitär am Korallenriff, wo sie über feste Territorien wachen. Teilweise kommt es auch zur Haremsbildung mit einem Männchen und wenigen Weibchen. Die Fische sind in dem Fall aber selten zusammen zu sehen, sondern leben verteilt über ihr teils sehr großes Territorium. Ihre Nahrung besteht aus Schwämmen, Algen, Fischeiern und kleinen Wirbellosen.

Halfterfisch

Halfterfisch

Es gibt nur eine Gattung mit einer Art: den Halfterfisch. Er sieht fast aus wie ein Wimpelfisch, ist mit diesem aber nicht näher verwandt, sondern viel mehr mit den Doktorfischen. Halfterfische gibt es nur in den Korallenriffen des Indopazifiks, dort sind sie aber recht weit verbreitet. Sie leben in kleinen Gruppen zusammen, auch unterhalb der Riff-Korallenzone bis in Tiefen von etwa 180 Metern. Mit ihren spezialisierten langen schmalen Mäulern, klauben sie kleine Wirbellose und Algen aus engen Spalten.

Doktorfische

Doktorfische sind nach einem Skalpell-ähnlichen Fortsatz an ihrer Schwanzflosse benannt. Bei Gefahr klappen sie das Skalpell aus und verteidigen sich mit heftigen Schwanz-Schlägen. Oft ist das Skalpell besonders eingefärbt, um Fressfeinde abzuschrecken. Manche Doktorfische haben zusätzlich noch eine ähnlich gefärbte Stelle am Kopf und täuschen so vor, dort säße auch noch ein Skalpell.

links: der Arabische Doktorfisch kommt nur im Roten Meer vor; rechts: Vlamings Nasendoktorfische werden bis zu 70cm groß

Doktorfische lassen sich am Korallenriff oft gut beobachten, da sie sich auf ihre „Waffe“ verlassen und in der Regel wenig scheu sind. Sie sind hauptsächlich Vegetarier, die den Tag damit verbringen, Algen abzuschaben. Wenn es sich ergibt, werden aber auch z.B. Moostierchen, kleine Krebse oder Würmer mit gefressen. Nachts ziehen Doktorfische sich zum Schlafen zurück. Viele Arten sind territorial, dennoch leben einige gerne in kleineren oder größeren Gruppen zusammen.

links: Streifendoktorfische sind extrem territorial; rechts: Kurznasendoktorfische leben in kleinen Gruppen

Lippfische

Lippfische sind eine sehr artenreiche Familie, deren Mitglieder durch die Farbwechsel in den verschiedenen Altersstadien schwer zu bestimmen sind. Alle Lippfische sind tagaktiv und besitzen eine charakteristische wellenförmige Schwimmbewegung, da sie nur mit den Brustflossen schwimmen. Benannt sind sie nach ihren wulstugen Lippen.

Besenschwanz Lippfisch

Die erwachsenen Tiere sind meist Einzelgänger und sehr territorial, während die Jungtiere häufig als Schwarm leben. Lippfische sind in der Regel im jungen Alter alle weiblich und wandeln sich später zum Männchen um. Sie zeigen ein recht ausgeprägtes Balzverhalten mit Paarungstänzen. Bei manchen Arten werden Nester gebaut, die das Männchen bewacht.

Die meisten Arten ernähren sich von Muscheln, Schnecken, Seeigeln oder Krustentieren. Eine Besonderheit ist der kleine Putzerlippfisch, der davon lebt, andere Fische von Parasiten zu befreien (siehe Putzstationen am Korallenriff).

Regenbogen Lippfisch vor Tabakfalterfischen am Korallenriff

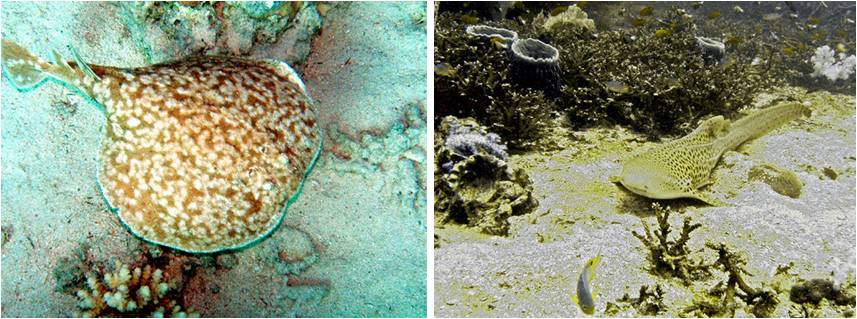

Papageifische

Papageifische sind eng mit den Lippfischen verwandt. Sie haben ein sehr kräftiges Gebiss, das an den Schnabel eines Papageis erinnert. Mit diesem zerkauen sie Steinkorallen, um an die Polypen und Algen zu gelangen. So sind Papageifische zu einem guten Teil für den feinen weißen Tropensand verantwortlich, den sie nach dem Fressen wieder ausscheiden. Manche Papageifischarten ernähren sich aber auch rein vegetarisch von Algen oder Seegras.

Papageifisch beim Fressen

Ähnlich den Lippfischen, sind alle Papagei-Fische zunächst weiblich oder aber Primärmännchen, und wandeln sich später zum Super-Männchen um. Die Geschlechtsumwandlung ist damit begründet, dass männliche Papageifische sehr territorial sind. Ein junges kleines Männchen hätte keine Chance, sich ein Territorium zu erobern und fortzupflanzen. So erfolgt die Geschlechtsumwandlung erst, wenn der Fisch groß und stark genug dafür ist.

Jungtiere sind aus ähnlichen Gründen häufig noch einmal anders gefärbt, als die Weibchen, die Primärmännchen oder die Super-Männchen. Das macht die Bestimmung der Artzugehörigkeit nicht immer einfach.

Büschelbarsch

Fosters Büschelbarsch

Büschelbarsche sind nach ihren feinen Haarbüscheln am Nasenrand und am Ende der Rückenflossenstrahlen benannt. Da sie als Lauerjäger regungslos auf dem Korallenriff liegen, werden sie daneben auch Korallenwächter genannt. Sie schwimmen kaum und besitzen keine Schwimmblase. Bei Sichtung der Beute, z.B. Krebse oder kleine Fische, stoßen sie blitzschnell zu. Bei Gefahr flüchten sie in ihre nahe gelegene Höhle oder Spalte.

Meist leben Korallenwächter solitär. Sie sind zu Anfang weiblich und wandeln sich bei Bedarf zu Männchen um. Meist lebt in einen Revier in losem Zusammenhalt ein Männchen mit mehreren Weibchen.

Makrelen

Makrelen leben in großen Schwärmen in flacherem Wasser entlang der Küstengebiete. So sieht man sie auch immer mal wieder in der Nähe von Korallenriffen. Sie sind schnell und im Schwarm sehr wendig, besitzen allerdings meist keine Schwimmblase. Makrelen sind gute Speisefische und ihre Bestände sind vielerorts überfischt.

Großmaulmakrelen beim Plankton filtern

Barrakudas

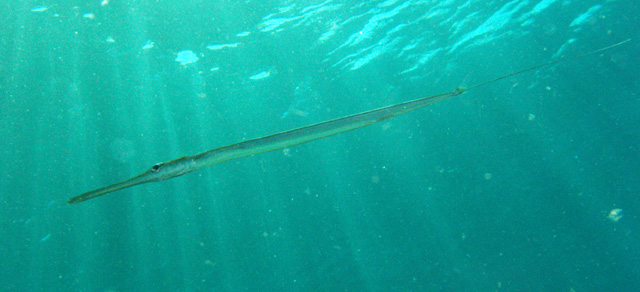

junger Barrakuda

Barrakudas sind schnelle bis zu 2 Meter lange Jäger, die alles fressen, was sie erbeuten können. In der Regel sind das, je nach Größe des Barrakudas, z.B. Makrelen, junge Thunfische, Ährenfische oder Hornhechte. Aber selbst giftige Fische werden gefressen. Dem Menschen werden Barrakudas in der Regel nicht gefährlich, es sei denn, sie werden provoziert. Teilweise scheinen Barrakudas auch Menschen anzugreifen, weil sie z.B. glitzernde Accessoires mit Beutefischen verwechseln.

Junge Barrakudas leben oft in Schulen in der Nähe von Riffen, ältere sind dagegen meist Einzelgänger, die sich hauptsächlich im offenen Meer aufhalten. Ihr Körper ist ganz auf schnelles schwimmen und erbeuten ausgelegt. Langgezogen, pfeilförmig, mit großem Maul und langen spitzen Zähnen.

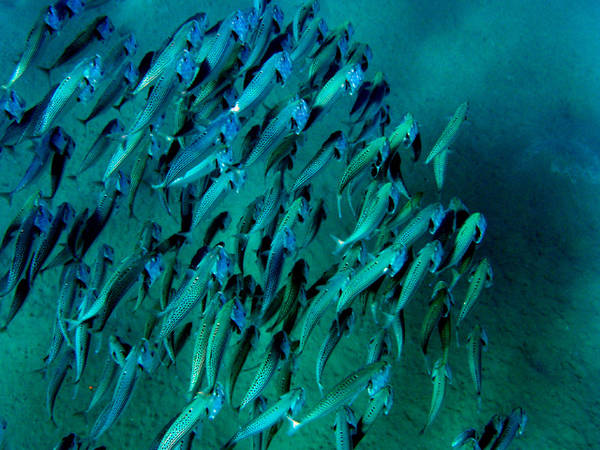

Eidechsenfische

Die meisten Eidechsenfisch-Arten leben im flachen, warmen Wasser an Korallenriffen. Einige Arten sind allerdings auch in der Tiefsee Zuhause. Es sind räuberische Fische, die auf farblich passendem Untergrund liegend auf Beute lauern. Die Grundfarbe ist meist sandfarben mit dunklen Flecken und teils durchsichtigen Abschnitten. Die Flossen sind fast immer durchsichtig. Das sehr große Maul ist mit spitzen Zähnen bestückt, um auch größere Beute sicher packen und verschlingen zu können.

Eidechsenfisch

Schiffshalter

Schiffshalter haben ihren Namen, weil sie sich gerne als blinde Passagiere an Schiffen festsaugen. Eigentlich reisen sie auf diese Art bei z.B. Walen, Mantas oder Haien mit. Sie sind so vor Fressfeinden geschützt und säubern im Gegenzug ihre Transporteure von Parasiten. Junge Schiffshalter saugen sich in der Regel an ihren Eltern fest. Bei der breiten, in Kopfnähe liegenden Saugscheibe, handelt es sich um eine abgewandelte Rückenflosse. Über die geriffelte Oberfläche der Scheibe erzeugen sie ein Vakuum, über das sie sich an glatten Oberflächen festhalten können.

In Riffnähe trifft man Schiffshalter auch einzeln. Gelegentlich saugen sie sich dort auch testweise an Tauchern fest.

links: ein großer Igelfisch mit Schiffshalter; rechts: frei schwimmender Schiffshalter

Grundeln

Die Grundeln sind mit etwa 2000 Arten die artenreichste Familie aller Meeresfische. Sie sind in der Regel recht klein, mit einem länglich-rundlichen Körper, einem großen Maul und großen Brustflossen, mit denen sich auf dem Boden aufstützen können. Die meisten Grundeln sind Lauerjäger, die auf dem Riff, auf Schwämmen, Steinen oder dem Meeresboden regungslos ausharren und auf Beute warten. Die Planktonfresser unter den Grundeln sind dagegen frei schwimmend und besitzen im Gegensatz zu den Lauerjägern eine Schwimmblase.

Grundel und Knallkrebs bilden eine Lebensgemeinschaft

Bei den Grundeln gibt es einige interessante Symbiosen. So lebt die Wächtergrundel zusammen mit dem Knallkrebs, bzw. Pistolenkrebs, in den vom Krebs gegrabenen Gängen. Die Grundel bewacht den Eingang und lebt von den Wirbellosen, die der Krebs zusammen mit dem Sand beim graben und ausbessern der Gänge nach draußen befördert. Im Gegenzug teilt die Grundel dem Krebs mit, ob es vor der Höhle gerade sicher ist. Der Krebs ist blind und kann selbst eine drohende Gefahr nicht sehen. Falls ein Fressfeind sich nähert, flüchtet die Grundel zum Krebs in die Höhle. Meist leben zwei Krebse mit ein oder zwei Grundeln zusammen.

Andere Grundeln leben eng mit Anemonen, Steinkorallen oder Schwämmen zusammen. Daneben gibt es auch noch Putzergrundeln, die, ähnlich den Putzer-Lippfischen, feste Putzstationen im Korallenriff unterhalten und sich von den Parasiten ihrer Kunden ernähren.

Bindengrundel

Steuerbarsche

Hochflossen-Steuerbarsch

Steuerbarsche werden auch Pilot- oder Ruderbarsche genannt. Sie sind relativ eng mit Falterfischen verwandt, haben aber keinen ganz so Scheibenförmigen Körper. Sie leben in Küstennähe in flachem Wasser, auch abseits von Korallenriffen. Ihre Nahrung besteht aus Algen und Kleintieren.

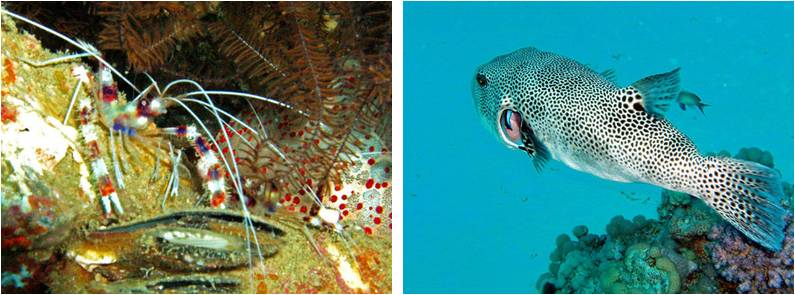

Füsiliere

Der Name Füsilier stammt aus der Militärgeschichte. Heute werden in einigen Ländern noch die leichten Infateristen als Füsiliere bezeichnet. Der Fisch kam zu dem Namen, weil seine präzisen Bewegungen im Schwarm an exerzierende Soldaten erinnern. Füsiliere haben einen spindelförmiger Körper mit tief gegabelter Schwanz und sind sehr schnelle und wendige Schwimmer. Sie sind tagaktiv und ernähren sich vorwiegend von Plankton. Man trifft sie in großen Schwärmen vor den Riffen.

Gelbstreifen-Füsiliere

zurück zur Übersicht: das Korallenriff